textes

Jean Thevenet

L'entraînement: notions apprises ou évoquées pour

la formation du 24 janvier 2004 au pôle de Miribel.

Noir ce qui a été dit (à prendre sous réserve

que c'est forcément interprété par moi même

puisque chacun note en fonction de son psychisme, à moins de faire

de la sténo ou de retranscrire un enregistrement mot à mot:

ne mettez pas ces propos sous la responsabilité des formateurs...)

en autres couleurs ce que j'ai ajouté par la suite, servant

de base à l'approfondissement

bleu, ce que j'ai déduit ou ajouté

moi même. (considérez ça comme des point de vue strictement

personnels et ne mettez ça en aucun cas sur le responsabilité

des formateurs)

bleu clair: quand je parle "de moi, oui: MOÂ"

à titre de comparaison.

sur mon journal il y a une recherche autodidacte,

à tâtons à confronter avec ce qui est officiellement

connu.

Importance du caractère anaérobie en

aviron.

Un rameur en aviron a une étonnante capacité à

utiliser le procédé anaérobie et à dépasser

des seuils physiologiquement intolérables dans d'autres disciplines:

il existe une concentration de lactate qui rend l'effort intolérable

au point de stopper: ce seuil est habituellement 4... Le sportif du haut

niveau atteint 9 environ dans la plupart des disciplines.

Les recordmans d'effort en aviron dépassent allègrement

les concentrations habituelles de lactates

le record d'ergomètre chez les PL (<72.5Kg) est tenu par

un suédois: il avait 32 de lactates à la fin: valeur à

comparer avec des marathoniens en fin de course qui n'ont que 9 et la valeur

de 4 qui est déjà handicapante chez le sportif ordinaire.

ergo 6'03 moyen minimal 450 watts 6.5w/kg). (450

watts ne semble pas extraordinaire, mais attention: sur machine à

ramer.)

(record français des PL 6'10 = 438 watts 6.25w/kg)

J.C Roland 5'41 546 watts (pèse 90 Kg) 6.0w/kg fini ses test

à 9 de lactates. Alors que penser des 32 du suédois?... c'est

révélateur.

Il a été démontré que 80% de l'énergie

nécessaire à un 2000m provient du métabolisme aérobie

(20-22% anaérobie) Cette valeur moderne a été établie

après le constat que la dette en oxygène (remboursement quand

on souffle et que le coeur bat encore alors que l'effort est réduit)

était supérieure au déficit (l'effort produit alors

que la FC ou consommation d'oxygène n'est pas stabilisé)

la connaissance pointue du domaine anaérobie est lacunaire.

le moniteur du stage Hugo MACIEJEWSKI, passionné de physiologie,

ramant depuis 12 ans, champion de france à l'occasion prépare

sa thèse en ce domaine.

(on remarque que le rapport puissance sur poids

des plus lourd n'atteint pas celui des légers.

Je remarque aussi que les puissances mesurées

à l'ergo rameur sont inférieures à celle que l'on

parle généralement dans les test d'effort en général

trouvés sur ergo cycle: voir la rubrique sur test d'efforts)

http://ukatak.free.fr/actu2.php

05/01/2004 Résultats

des tests ergo Le mois de décembre est généralement

celui des tests ergométriques pour tous.

Voici donc les résultats des principaux

prétendants à une coulisse dans le double pl:

Fred Dufour: 6'14,7"

Thibaud Chapelle: 6'15,0"

Pascal Touron: 6'16,5"

Xavier Dorfman: 6'16,5"

si 71 Kg 436 watts minimum 15.9 km/h avec skiff jullien 17.00 avec vrai

skiff: capable de faire 7'03 au 2000

Pierre Pollez: 6'17,4"

Fabrice Moreau: 6'22"

intéressant

aussi Xavier pédale... (master beaujolais course cycliste)

Dossard Nom

Âge Dep Cat Temps officiel Gén.Cat Ecart/1er

Km/h Temps réel brevet

60

DORFMAN XAVIER 30 73 D

05:00:28:000 16 9 00:12:11 32.15 05:00:13:993

487

MARTIN JEAN CHARLES 30 54 D

04:48:17:000 1 1 00:00:00 33.51

04:47:53:000

Il s'est fait larguer quand même de 12'

MARTIN JEAN CHARLES n'a pas l'air pourtant d'être une célébrité

particulière... dur, le vélo...

Effets de la durée sur l'utilisation du

lactate:

Pendant très longtemps, le lactate a été

considéré à tort comme une des causes principales

de la fatigue physique et que son élimination était fonction

de la dette d'oxygène. L'utilisation récente de molécules

marquées et l'apparition de nouvelles théories démontrent

clairement que ce métabolite joue un rôle prépondérant

dans les mécanismes énergétiques de l'organisme. (texte

en marron: extrait de http://physiomax.com.free.fr/

)

Ainsi si on a une concentration importante de

lactates on n'est pas fatigué. il ya un état d'inconfort

du à l'acide provoquée par les réactions anaérobie,

non aux lactates. si on repart en endurance douce on récupère

l'énergie des lactates.

Puissance de course: 80% d'aérobie

plus 20% d'anaérobie?

examinons mon cas

si on j'ai puissance aérobie maximale

de 350 watts sur machine à ramer (donc 80% de 425 watts) en

tout moyen sur un 2000 il devrait m'être possible de descendre à

6'20 à l'ergo

pour cela il faut, 423w, par rapport à

350 +21%.

Je fait 6'39 à l'ergo (il avait

été

mesuré 365 watts moyens soit 4% anaérobie)

J'ai fait ce test quasiment "en palier": je me

suis simplement mis à 1'40 du début à la fin...

je ferais un petit effort avec les mêmes

capacités: enlevage à 1'35 moyen 250m et 1'35 moyen dernier

250m je devrais faire, dans les règles 5 secondes de moins donc

6'35.

l'énergie serait alors 423w*47.5s+ 363w*300s+423w*47.5s=

148065j/392.5s= 378watts moyens = +3.5% au total 7.5% de plus pris sur

de l'annaérobie

dans mon cas un 2000 est fait à

96% aérobie 4% à 8% anaérobie!

si avec les même capacité aérobie

(VO2max PMA et tout le touin touin) représentaient 80% de ma puissance

au 2000, je devrais donc avoir à peu près 425 watts soit

de quoi faire 6'20 à l'ergo 7'03 sur l'eau! (on voit sur la liste

des temps que ça serait carrément bien: les temps au dessus

sont ceux de grands champions qui n'ont pas atteint leur limites (en juin

ils doivent faire mieux, du genre 6'11 justement): examiner leur valeurs

donne idée du mieux à faire...

il s'agit la des limites humaines pour un âge

déjà avancé (35 ans 72 Kg)

Comparons avec xavier Dorfman qui est moins sénile,

il est juste au maximum (près de 30 ans) Date de naissance, 12 mai

1973. Taille, 1m82 71 kg. ... avec 20% d'anaérobie sans doute,

il me met 20 secondes dans la vue (6'16.5 soit 435 watts soit 3% de plus

que j'espère pouvoir avoir: cette diférence est due à

l'age: il est recconu que la puissance décroît de 1% par an...

il ya 5 ans d'écart, peut être que Xavier est seulement à

2% des limites?)

il est donc peu probable que j'arrive au même

niveau: compte tenu de l'âge il faudrait en fait être meilleur.

mais l'exemple du suédois qui a mis 6'01 alors que le records habituel

est 6'10 montre qu'avec le recours à l'ananérobie on peut

éloigner les limites: reste à savoir si c'est possible "pour

tous" (en travaillant), ou que ce dernier écart est du à

des différences génétiques. pour ma part l'inacessible

se situerait au dela de 6'20 ergo: +10 ans (35 = 25+10) + 10 secondes d'handicap..

Ce n'est pas de traîner mon skiff julien

(une enclume à rames) 3000 km de plus qui me fera progresser ainsi,

au point d'atteindre 425w moyens sur un 2000 (on me l'avait dit d'ailleurs

depuis longtemps) (la progression seulement aérobie serait de 3%

par an à la rigueur soit 0.001% par km mais aussi perte de 1 à

2% par an cause sénilité différence 1 à 2%/an)

il me faudra squatter le skiff de course et faire des séries, et

tous les exercices très spécifiques... car là il reste

16% à gagner et cela peut être fait en deux ans. Même

ainsi il serait bien improbable que je fasse les performances limites:

ça voudrait dire que je suis champion olympique, mais théoriquement

c'est possible, Le temps que j'accomplisse ce gain en anaérobie,

je serais encore plus âgé (37, 38 ans?) alors je me ne serait

compétitif alors que par rapport aux vieux croûtons de mon

âge, vive la vieillesse.

remarque: les puissances paraisssent modestes

car il s'agit d'ergomètre rameurs: les cyclistes retrouveronts des

puissances habituelles en ajoutant 50 watts ou même 60 (cadences

elevés)

Les processus énergétiques

En stock immédiatement disponible: l'ATP est la monnaie d'échange

énergétiques: cette molécule transporte l'énergie

au sein de la cellule..

ATP: 1s 5 miliMole/Kg

PC (phosphocréatine) 20 miliMole/Kg 5 secondes d'effort

pour faire au fur et à mesure l'ATP + PC

Glucides

Il est évident qu'il faut reconstituer à mesure cette

disponibilité, et ce à partir du glucose sanguin.

celui ci est fait à partir du Glycogène musculaire: glycogenèse:

400 à 600g donc de quoi tenir 1h à 1h30 (2h40

en cas d'entraînement spécifique en vue d'épreuve cycliste

ou de course à pieds)

Travailler à 65% de la FC max(180-200)

est favorable à la perte de poids car on carbure essentiellement

sur les lipides (FC120-130)

les efforts vers 80% de la FC max (FC 146-160)

et encore plus au dessus font appel au glycogène. 80% est équivalent

du B1. En aviron on utilise peu la lipolyse.

Lipides:

la lipolyse permet les effort prolongés jusqu'à 76 heures

maxi (c'est bizarre, en "théorie" ça devrait faire plus:

essayez donc pour voir)

la protéolyse tire en extrême besoin de l'énergie

à partir de la structure même des muscles: c'est de la démusculation!

(il

y avait des bon centres de démusculation en 1944 en allemagne, il

restait pourtant encore des lipides, pour faire du savon, il paraît:

voir image des fours crématoires en action vu d'avion, sur

http://evidenceincamera.co.uk

) qui est maintenant mystérieusement redirigé vers http://www.esolution.co.uk/html/home.htm

qui n'est qu'un machin à la con publicitaire)

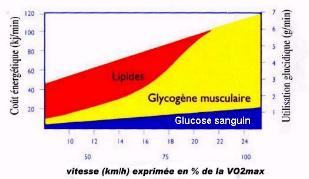

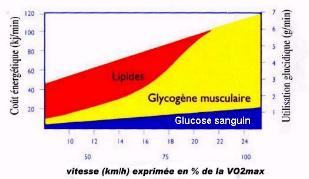

Substrats énergétiques

cette image montre que l'endurance douce brûle

des lipides, mais l'aviron est essentiellement basé sur les sucres

(glycogène musculaire) Les séances de B1 à 75% de

la VO2max seulement font appel aux lipides, dans une proportion d'un tiers

lipides, 2/3 glycogène.

pour redevenir poids léger (maigrir) il

faut faire des séances d'endurances souvent, moins intenses que

le B1: vélo tranquille, longtemps, grandes marches...

Je l'ai constaté: travailler essentiellement

vers 80% de sa FCmax (ou de la VO2max) fait grossir.

- car on ne touche pas aux réserves de

lipides

- car l'effort plus intense, faisant diminuer

les réserves de glycogène donne plus faim

- car à 80% d'effort on brûle moins

de calories au final puisque l'effort, intense n'est pas poursuivi très

longtemps.

Par exemple, pour brûler 3000 kcal/jour

sans fatigue, plusieurs jours de suite (en plus du métabolisme de

base) il faut rester entre 60 et 65% de sa VO2 max (coeur entre 110 et

130 pulses)

Maigrir ainsi est délicat: on se désentraîne.

Ce que j'essaie de faire est donc, puisque que l'on n'est pas fatigué

après des efforts aussi modérés, d'ajouter un B1 de

30 à 60 minutes en fin de journée. Mieux encore, alterner

les séances avec carburation lipides avec les autres plus dures:

ainsi se reposer en tirant moins 2 jours sur 3 par exemple. Si les B1 on

les fait comme il faut, à 16 de cadence, on prend de la masse musculaire,

ainsi le poids ne descend pas, il reste stable. (pour ma part je fait 1

Kg de trop pour être poids léger, en février 2004,

je préfère donc courir en TC, avec peut être , pourtant,

le skiff de fillette, car je sais que mon poids minimal n'est atteint qu'en

été ou je descend à 70 Kg, ce qui fait avionner en

vélo)

Alterner les séance douces (<75%) avec

des entraînements durs permet à la fois de brûler les

lipides (donc d'accroître sa capacité à durer et à

maigrir) et permet d'accumuler le glycogène, et aussi se reposer

pour les entraînements durs 1 jours/deux ou trois. Faire tous les

jours des efforts intenses est une erreur: cela mène au sur-entraînement.

2 sortes de sur entraînement: le parasympatique

et le sympatique. La persepective d'en subir l'un ou l'autre n'est pourtant

pas sympatique du tout.

en résumé:

si on perds du poids, que l'on dort mal la nuit

et qu'on est agité, que le coeur tape la nuit, c'est la forme sympatique

Si on a plus envie de se taper une queue, qu'on

ne salit plus sa culotte, mais qu'on ruine normalement le frigo et que

l'on dort c'est la forme parasympatique (voir plus loin un bla bla plus

"offiçiel")

Je suis lourd en hiver, léger en été,

pour plusieurs raisons

en hiver, je fais des séances plus intenses

et plus courtes, car il fait moins chaud (plus intense ne fait pas crever

de chaud) et les jours sont plus court: je n'ai pas le temps par exemple

de me taper 50 bornes de kayak ou 10 heures de marches: en fait l'hiver

il ne reste que les séances dures, rarement en dessous de 140 pulses

(pour un max de 183 donc 75%), en hiver je brûle entre 1000 et 3000

kcal/jour, mais en moyenne 1500 et ce essentiellement sur les sucres...

En été, je part parfois 8 heures

de suite et je suis en général en dessous de 120 pulses (même

si il y'a parfois 1h ou deux à 150 pulses, genre montée d'un

col), ainsi je carbure essentiellement sur les lipides, avec une dépense

calorique atteignant parfois 5000 kcal en une journée...

Les substrat énergtéiques sont transformé en glucose

qui est ensuite transformé en PC puis ATP (monnaie d'échange

énergétique) de différentes façon: sans oxygène

anaérobie et avec oxygène aérobie

sans oxygène anaérobie

1 molécule de glucose donne 2 ATP

il est produit des lactates. qui par suite de réaction secondaires

rendent acide le muscle.

avec oxygène aérobie

1 molécule de glucose donne 38 ATP

flux d'énergie métaboliques

les premières secondes 6.3kw ATP+PC

de 0 à 2 mn 30 avec maxi à 10s Anaérobie lactique

maxi vers 5 kW

Croissant graduellement jusqu'à 6 minutes environ, aérobie:

flux maxi 2kw environ, décroît ainsi peu à peu et se

stabilise vers 1000 watts.

pour avoir idée des puissance mécaniques divisez ces

valeurs par 4 environ (rendement musculaire 25%)

ainsi on a 1.5 kilowatts sur une série

de 3 coups de pelles

1200 watts sur une série de 10 coups de

pelles (l'ergo devrait afficher alors 1'06 au 500 un bref instant! c'est

possible ça? J.C Roland doit le savoir) Mon neveu me raconte avoir

vu afficher 56' à l'ergo durant quelques coups de pelles (what?!

1965 watts, pourquoi pas 2004 watts tant qu'on y est?).

400 à 600 watts sur un 2000 (6 à

7') (6'15/500m à 5'30 ergo)

250 watts sur les distances très longues

(1'50/500m à l'ergo)

En cyclisme on observe 1100 watts moyen sur le

kilomètre (un peu moins d'une minute) et 2300 watts sur le 200m

lancé environ 15 secondes (l'effort dure le temps de faire 300m

puisqu'il y'a l'accélération avant le repère)

la puissance aérobie est maintenue au dessus de 300 watts durant

plus d'une heure.

Test incrementaux

4 minutes on fait un palier à 150 watts chez les PL (ou 200

sinon) prise à la fin du palier de la FC

30' pause, prise de lactates

4 minutes palier suivant à 50 watts de plus. et ainsi de suite

J.C Roland finit le palier à 550 watts.

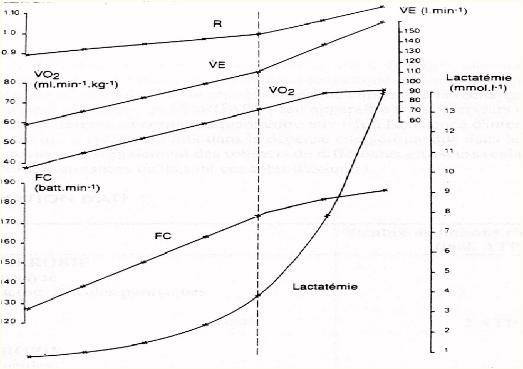

on trace la courbe VO2, la courbe lactacémie, la FC et ce en

fonction de la puissance.

il s'agit d'un test rectangulaire.

le test pyramidal plus courant dans les test

d'efforts classique sur ergocycle n'a pas été mentionné

on fait 3 minutes de palier puis on enchaîne

sans pause sur le palier de 3 minutes suivant qui fait 30 watts de plus.

la puissance max est le dernier palier plus 30 watts fois le pourcentage

de temps maintenu pour le palier suivant inachevé. la prise de lactate

est prise en continu.

sur machine à ramer il y a une perte de

0.5 watts par kg de personne: cela est du à l'énergie perdue

dans le déplacement du corps sur une machine à socle fixe.

Pour en avoir le coeur net j'ai mis une montre cardio et relevé

la fréquence cardiaque à une puissance donnée, sur

machine à ramer. je trouve toujours à cette même FC

entre 30 watts et 40 watts de plus en vélo en montant les côtes,

sur le terrain en estimant ma puissance en faisant la somme lutte contre

les frottements et lutte contre la pesanteur. il est très facile

de mesurer très précisément la lutte contre la pesanteur:

à 5 watts près voir moins sur une moyenne de 20 minutes,

et sur les vitesse réduites la plage d'erreur de 5% environ est

réduite à 1 watts environ en dessous de 16 km/h. J'ai retrouvé

cette différence en essayant des ergomètres vélo au

pôle. Depuis 2 ans cette différence s'avère constante.

Pour ma part je pratique à peu près autant le vélo

que l'aviron et je fonctionne totalement en aérobie, ce qui donne

des mesures reproductibles )

masse grasse

8% chez un PL et de 8 à 12% chez un TC

en dessous de 8% de masse maigre on perd de la performance (perte de

puissance pure)

car ces 8% ne sont pas de la couenne mais sont

stockés dans les muscles.

Masse = MasseGrasse+ MasseMaigre

MasseGrasse/Masse = 8% = 0.08

MasseMaigre= Masse - %MasseGrasse*masse

Masse= masseMaigre*(100-8)*100

Si on a une masse maigre de 76 Kg il ne faut

être entre 82.6 Kg et 86.36 kg

Si on a une masse maigre de 66 Kg il ne faut

pas descendre en dessous de 71.7 Kg

au dessus de 67 Kg de masse maigre on doit donc

en principe dégrader ses performances pour entrer dans la catégorie

"poids légers"<72.5 Kg. La masse maigre augmente avec la

quantité de muscle, ainsi quand on se trouve dans les 72 à

75 Kg il faut choisir d'abord savoir si on peut descendre à 72 tout

en en conservant 8% de masse grasse, et entre deux stratégies: miser

sur la performance en endurance et la régularité ou prendre

du poids utile en faisant de la musculation et en gagnant donc la puissance

anaérobie qui permettra de ne pas se faire larguer. celui qui a

juste 72 Kg avec 8% de masse grasse est le plus avantagé en PL.

B1 et B2 les entraînement de fond sont l'essentiel des entraînements.

Les intensité supérieures sont spécifiques et utilisés

à peu près le dixième du temps.

le B1 est un exercice à <2 mMoles de lactates par heure

le B2 à 3

concrètement: B1 c'est ramer à 90% de la force de compétition

mais à 16-18 de cadence (36 en compétition) donc

à 50% de la puissance de compétition. un B1 se fait entre

12 et 13 km/h (peut être un peu plus sur des bon skiff, mais aussi

en vélo, footing ou autre activité physique, et ce durant

une heure ou deux: la fréquence cardiaque est 70 à 80% de

la FCM (80% chez ceux qui ont un "seuil" très décalé

sur la droite:

B2 c'est ramer à 20 de cadence à 85% de sa FCM environ,

durant 20 minutes à 30 minutes.

un bon B1 ou B2 est quand on a fait un maximum de km en donnant le

moins de coups de rames possibles.

Ces façons de ramer nous proviennent des méthodes des

allemandes de l'est. les américains et les italiens cumulent plutôt

des fractionnés: ils rament presque jamais en dessous de 24 de cadence

et n'ont pas "la patience" de se taper des bornes. Cumuler de l'endurance

semble plus solide à long terme.

Ces méthodes amènent moins de monde sur le podium pour

une quantité équivalente de rameurs.

Le B1 est aussi essentiel à la "prioceptivité". on acquiert

mieux la technique. On assure le transfert entre cadences lentes et cadences

rapides en incluant des séries dans un entraînement à

cadence lente: séances B1/B6 ou B1/B5

B1/B6 on fait un sprint à fond de 30 secondes

toutes les 10 minutes et on revient à la vitesse de croisière

B1/B5 on fait un 500m à fond (1'45 environ)

toutes les 20 ou 30 minutes.

à remarquer la similitude avec les sprints

placés dans les sorties d'endurance en vélo.

Ces séances assurent un "transfert" de la précision des

cadence lente vers les cadences élevées mais aussi permettent

à l'organisme de s'habituer au changement de rythme: la fréquence

cardiaque se stabilisera plus vite vers le maximum, ce qui ajoute de la

puissance aérobie et évite l'accumulation de lactates en

début d'effort, ou en début de hausse d'effort (départ,

séries et enlevage)

régulation thermique

Faire de l'ergo en salle ne doit pas provoquer un emballement thermique:

il est courant de voir des rameurs suants à l'ergo tant et si bien

que leur température interne dépasse 39.5° et qu'il perdent

1.5 litres par demi heure. il s'agit de conditions extrêmes que l'on

rencontre chez les marathoniens en fin de compétition en été

et qui sont une agression qui épuiserait l'organisme si elles se

répètent au quotidien! or on devrait faire 1 à 2 séances

de B1 chaque jour!

la FC monte de 10 pulses par excès de

chaleur: cela fait 30 watts de moins pour une même FC

en faisant un B2 à 1'50 de moyenne au

500, on a une chaleur excédentaire proche de 1000 watts: un petit

poêle à pétrole à l'intérieur du corps!

de quoi se sentir très bien torse nu à 0° mais très

mal dans une salle chauffée à 15° non ventilée,

même à poil, personnellement j'évite l'ergo en dessus

de 5°, et je ne fais pas de B2 en dessus de 0° en me mettant pourtant

torse nu et dehors

Si il faut ramer dans une salle d'ergo chauffée,

je choisi le plus efficace et le moins cruel: de rester en vélo

dehors, à 36 km/h ou l'ergo personnel, afin de privilégier

un entraînement à forte charge tout en ayant la FC dans la

fourchette conseillée... c'est ainsi que je fait des B1 à

1'53, des B2 à 1'49 alors qu'en salle les B1 c'est 2'00 et les B2

1'55 en ayant un slip trempé qui provoque la macération des

burnes.

je pense que fractionner un B1 ou un B2 est néfaste,

il faut mieux alors aller courir ou faire du vélo. Parfois je maintient

la fréquence cardiaque dans la fourchette mais alterne footing et

ergo, le footing servant à se ventiler un bon coup! Comme il est

difficile de faire ça au sein du club, à moins de transpirer

comme un phoque et de prendre froid après en vélo je fais

ça chez moi, et au club alors on croit que je glande...

En été? je m'entraîne à

l'aube en nageant tous les 5 km dans l'eau qui entoure le skiff (je considère

alors la nage comme une continuation de l'entraînement aérobie

je garde le rythme cardiaque) et je fais du vélo la nuit (surtout

en 2003!)

Il faut en tenue légère

et il a été

proposé, dans les salles chauffé même vers 14°

ajouter des ventilateurs. ce qui faut veiller: à ne pas prendre

trop chaud (se dévêtir après

échauffement sans attendre que l'on soit suintant) mais aussi

à ne pas prendre froid (se vêtir 30 secondes après

la fin de l'effort, se vêtir et rentrer le bateau ensuite par exemple)

Il faut particulièrement veiller à la bonne régulation

thermique lors des séances de B2 et B1 qui permettent l'accumulation

de chaleur. comme la FC s'emballe avec la chaleur en cas de surchauffe

le plan d'entraînement (basé sur le respect d'une fréquence

cardiaque) ne peut pas être suivi dans de bonnes conditions. L'hypothalamus

tente de faire diminuer l'effort: c'est plus dur. et une partie du sang

est détourné vers la périphérie pour l'irrigation.

L'entraînement

est alors inefficace musculairement (si respect de la FC, diminution de

la charge musculaire) ou surcharge les capacités cardio-vasculaire

(FC trop élevée pour un même effort). la perte

hydrique peut atteindre 1.5Kg par demi heure: on ne peut pas s'entraîner

correctement dans ces conditions: faire de l'ergo dans une salle chauffée

est une erreur souvent répandue.

En ergo dehors torse nu par 2° on a pas froid,

attention cependant: si on a une puissance moyenne suffisante pour provoquer

un tel métabolisme.

Un non entraîné ne parviendra pas

à tenir la puissance suffisante pour s'échauffer. Le rapport

est du simple au double en puissance thermique.

en bateau il faut veiller à avoir la tenue appropriée:

un débutant devra être bien vêtu, ainsi que la plupart

des loisirs, mais un rameur de haut niveau sera généralement

en tenue légère même en hiver. s'habiller

plus ne sert qu'à être totalement mouillé pas ses exsudats

et à prendre froids à la fin de l'entraînement en étant

aussi mouillé que si on était passé à l'eau.

Attention à la pudeur: en salle

on est en société on met une combinaison plutôt que

d'être torse nu avec son corps répugnant huilé de ses

exsudats, pour pas choquer les autres pour pas exhaler des puanteurs de

dessous les bras, pour pas dégouliner sur les sièges, en

foutre partout: faut souffrir sans que ça se voit... (pour ce qui

est dit pour torse nu, retrancher encore 2 ou 3°!) amener un maillot

que l'on mouillera jusqu'à la moindre fibre puis qu'on changera.

Ce maillot sera bon pour le lavage en une séance, pourrira dans

les sacoches au retour du club, et fera tourner une machine à laver...

Sur l'eau on ne rame jamais torse nu,

ça fait pas sérieux: ça fait plage, vacance, pas digne

d'un sport très sélect, de snobs ou d'élites distinguées

ramant en pantalon et chemise à Oxford (l'aviron hérite de

cet état d'esprit des années 1800: y'a pas à chier

ça fait beau... alors des types à poil la dessus ça

fait décadence... un rameur se récoltera sur son beau

corps d'athlète le bronzage agricole avec les bretelles de la combine

bien blanches sur ses épaules... le fantôme de la combine

le hantera alors à la plage et il se sentira tout con avec son coup

de soleil...

effets de l'entraînement

En haut niveau on progresse généralement de 3% par an

en VO2max.

La VO2max habituellement observée chez l'élite est exprimé

en litres/minute est n'est pas rapportée au poids. on observe généralement

5 à 6 litres/minute.

en effet le poids est un facteur de performance:

à rapport puissance sur poids égal, un lourd va plus vite.

à puissance égale cependant un lourd est handicapé

de 1.2 secondes par kg (1.5% de gain de poids = perte de vitesse de 0.28%

= puissance+0.85% pour compenser donc réduction de puissance/poids

nécessaire pour même vitesse 0.85/1.5= 0.56% par kg ainsi

si on fait 6 à 70 Kg (420 watts) on serait a égalité

avec quelqu'un qui fait 5.06 à 100 Kg (506 watts ).

L'entraînement décale aussi les seuils vers les fréquences

cardiaques élevées:

par exemple, si avec la même VO2 les seuils se décalent,

on dispose de plus de puissance pour ces mêmes seuils, et on utilise

plus longtemps sans fatigue des fréquences cardiaques élevés.

JC Roland n'a plus rien gagné en VO2 depuis 1992 mais il progresse

encore: il a acquis en fait en capacité aérobie (le pourcentage

de puissance de VO2max disponible sans cumul de lactates)

elle est hors norme: 99% (il peut être à 99% de sa VO2max

sans faire de lactates)

le meilleur habituel est 92% et chez le sportif ordinaire 65

pour une FC max de | 180 | 200 |

99%= seuil à

| 178 | 198 |

92% seuil à

| 165 | 184 |

65% seuil à

| 117 | 130 |

L'entraînement diminue la production de lactate, une sorte de

fibre musculaire est favorisé, des fibres oxydatives qui utilisent

les lactates comme carburant.

On progresse pas quand on fait l'effort, mais

pendant la récupération. C'est en récupérant

de la fatigue provoquée par un entraînement que l'organisme

se modifie pour être plus performant. ce qui influe le plus sur l'efficacité

des entraînements est l'espacement optimal, pas trop rapproché,

mais pas trop loin non plus. Trop rapproché on se sur entraîne,

et trop éloigné on s'entraîne pas réellement.

Cette notion ressemble un peu à celle de surcompensation. l'entraînement

est en fait une sorte de surcompensation générale, cumulée

sur plusieures années. La surcompensation proprement dite est le

phénomène de stockage de glycogène plus important

2 à 3 jours après un effort qui a vidé les réserves:

on a jusqu'à 2 fois plus de glycogène que le niveau normal.

Cette acumulation peut être poussée au maximum avec les régimes

dissociés.

Symptômes physiologiques du syndrome de surentraînement

* Forme classique (sympathique):

- baisse des performances,

- fatigue persistante,

- agitation,

- troubles du sommeil,

- perte de poids, anorexie,

- augmentation de la Fc et de la pression artérielle

de repos,

- récupération de la Fc et de la

pression artérielle plus lente après un effort,

- hypotension posturale,

- infections fréquentes,

- diminution de la lactatémie maximal

à l'effort,

- perte de l'esprit de compétition.

* Forme moderne (parasympathique):

- baisse des performances,

- fatigue persistante,

- dépression, lassitude

- sommeil non perturbé,

- poids et appétit normal,

- baisse de la Fc de repos avec récupération

rapide après effort,

- hypoglycémie à l'effort,

- infections fréquentes,

- diminution de la lactatémie pour des

efforts modérés et maximaux,

- diminution de la libido chez les hommes et

aménorrhée (arrêt des règles) chez les femmes,

- perte de l'esprit de compétition.

(texte en marron: extrait de http://physiomax.com.free.fr/

)

Schématiquement comme on peut le voir,

un muscle qui travaille puise son énergie préférentiellement

dans les lipides lors d'un exercice modéré (< 50 % de

la VO2max), et capte son énergie dans les glucides lorsque l'intensité

augmente. Ainsi la molécule de lactate est un intermédiaire

majeur du métabolisme oxydatif et de la glycogénolyse. Au

cours d'un exercice musculaire, la glycolyse augmente et entraîne

une production importante de lactate liée au recrutement des fibres

glycolytiques de type IIb (rapides).

La théorie de la navette du lactate suppose

un échange de ce métabolite avec la circulation sanguine,

mais aussi avec les fibres musculaires oxydatives (I (lentes) et

IIb (rapide), qui se chargent de l'oxyder. Le muscle est donc capable à

la fois de produire et de libérer du lactate, mais aussi de le réutiliser

comme substrat énergétique.

(texte en marron: extrait de http://physiomax.com.free.fr/

)

Ainsi cet intermédiaire métabolique peut servir de réserve

énergétique au même titre que le glycogène.

La VO2 n'est pas seulement augmentée par le volume cardiaque:

c'est la capilliarisation dans le muscle qui fait que celui puise plus

d'oxygène...

L'augmentation de la densité, de la taille et même de

l'emplacement des mitochondries dans les cellules. les mitochondries seraient

plus près de la membrane cellulaire

L'endurance convertit la plupart des fibres musculaires en fibres rouges

qui sont rouges car riches en myoglobine transportant l'oxygène,

ce sont ces fibres qui servent essentiellement à l'aviron...

Suivi d'un entraînement: on veillera à respecter la régulation

thermique (pas trop vêtus pour les entraînements sur l'eau,

en petite tenue dans une salle froide pour l'ergo) et on fera régulièrement

des tests rectangulaires avec mise en graphique de la relation FC-puissance.

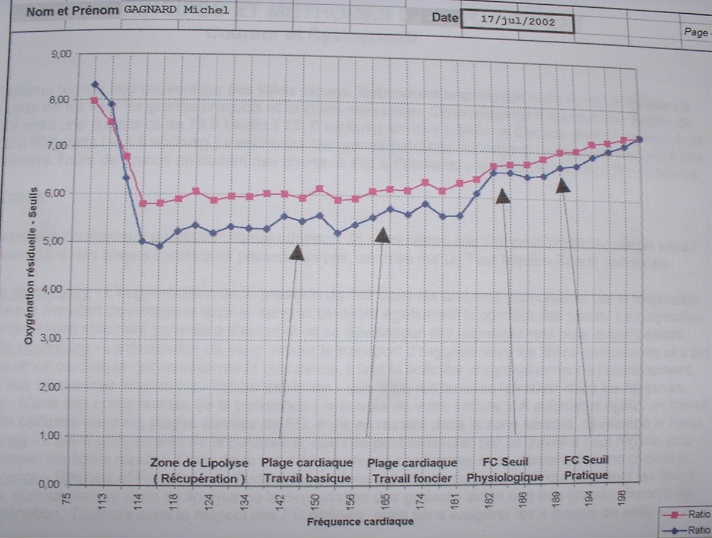

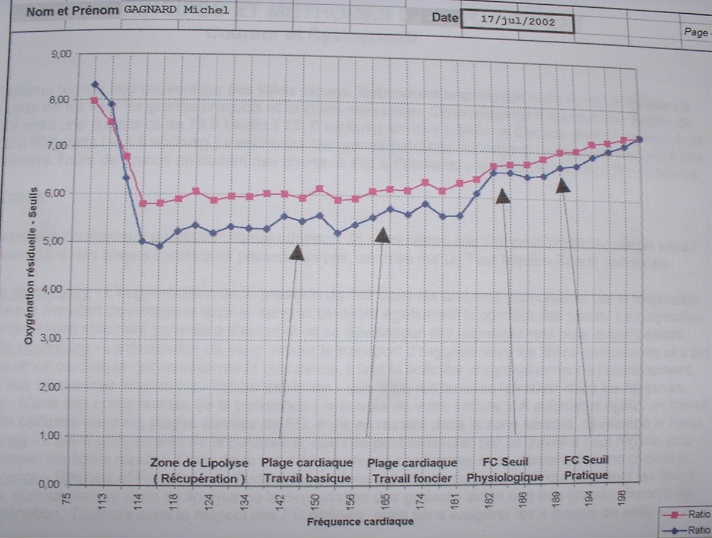

exemple de relation FC puissance, ici dans une

épreuve triangulaire

image:

sur chaque palier on note la puissance lue en fonction de la FC

image:

sur chaque palier on note la puissance lue en fonction de la FC

Le premier palier fait 5 minutes, les autres

3.

on note donc par exemple au palier 250 watts,

réel 251 watts et FC 156 la première minute réel 256

et FC= 166 la deuxième minute, et enfin 252 FC 166

Remarque ce cycliste disait:

je faisais 84.5 kg le jour du test.

Pour info, vers chez moi il y a une côte

de 8.5 km pour 450 m D+, je la

monte sans trop forcer (puls sous 170) en 30

minutes avec un vélo de 9 kg.

j'en déduisait "si la cote est régulière

montée à 16.5km/h ça ferait

résistance de roulement

45 watts

lutte contre la pesanteur

229 watts

total 274 watts moyen."

Sur le test d'effort, on remarque que à

FC 170 la puissance est entre 250 watts et 275 watts. c'est pas loin de

l'estimation

SEUILS PHYSIOLOGIQUES

La notion de "seuil" dans la physiologie du

sport moderne permet d'évaluer le niveau d'effort au-delà

duquel les besoins corporels en énergie sont modifiés. On

parle alors de seuils ventilatoires. Ces derniers vont ainsi permettre

de mesurer l'adaptation ou l'inadaptation d'un athlète au cours

d'une épreuve maximale. " texte en marron: extrait de http://physiomax.com.free.fr/

)

"seuil1 seuil2 seuil3"

seuil 1: le seuil où l'on dépasse juste 1 mole de lactate/kg/h"

en haut niveau on sort souvent la phrase suivante à un rameur

"tu va me faire cet entraînement au seuil 2"

avec les test d'effort il sait à quelle fréquence ou

quelle vitesse ça correspond, il travaille donc à la fréquence

cardiaque.

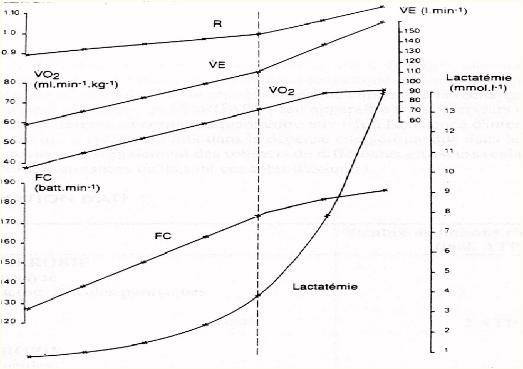

Ici le seuil 4 correspond à une FC de 170. On

remarque qu'au seuil 4 VE change de pente: ça correspond au premier

seuil ventilatoire.

Le seuil 2 est vers FC 110. L'entraînement

décale les seuils vers la droite.

B1 et B2 les entraînement de fond sont l'essentiel des entraînements.

Les intensité supérieures sont spécifiques et utilisés

à peu près le dixième du temps.

le B1 est un exercice à <2 mMoles de lactates par heure (sur

cet exemple: le coeur à 150) vitesse

en bateau12-13km/h

le B2 à 3 (sur cet exemple le coeur à 162) vitesse

14 14.5km/h

le B3 entre 4 et 8 (coeur à 170-175) vitesse

15-15.5km/h

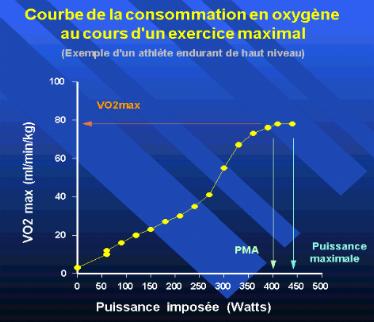

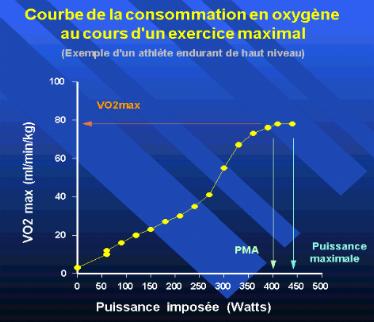

cette image correspond à un athlète

endurant de haut niveau!!! la VO2max est entre 40 et 50 pour le sportif

non confirmé, ici c'est 80.

En Aviron on a coutume (pour des fréquence cardiaques maximales

de 190-200 comme sur cette image, de placer le B1 entre 142-152, le B2

entre 152-168. Il s'agit dans ce cas de valeurs adaptée à

des rameurs confirmés qui ONT DÉCALÉ LES SEUILS VERS

LA DROITE . Si on mesurait les lacates on constaterait bien souvent que

les B1 en club sont souvent fait bien trop intense, d'où un épuisement

progressif si on fait les 1 ou 2 B1 chaque jours. Si on sort de B1 avec

3 de lactates c'est pas normal

vélo: ce qui est impressionnant est la pharmacie: les cyclistes

ont plus de médicaments que de nécessaire d'entretien du

vélo. ces médicaments sont dans les moeurs:

en vélo on se soigne contre une étrange maladie: la fatigue

et le manque de puissance par rapport à un moteur.

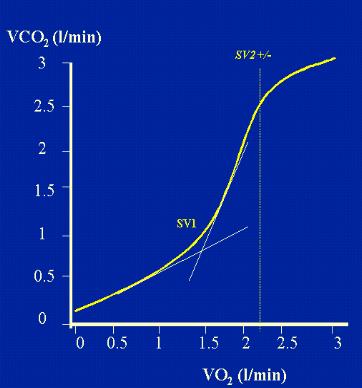

Seuils

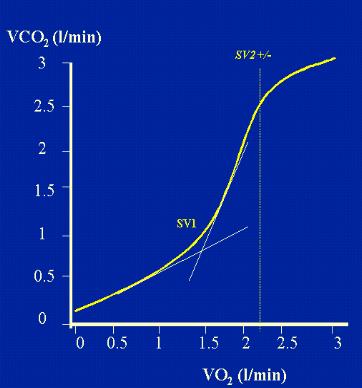

les tests incrémentaux permettent de déterminer

les seuils d'efforts: seuils lactiques et seuils ventilatoires

image:

en rouge le CO2 rejeté, en Bleu l'O2 consommé

image:

en rouge le CO2 rejeté, en Bleu l'O2 consommé

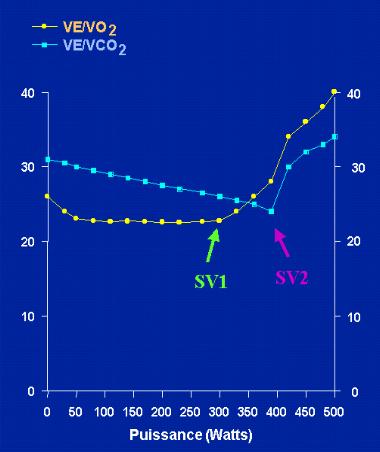

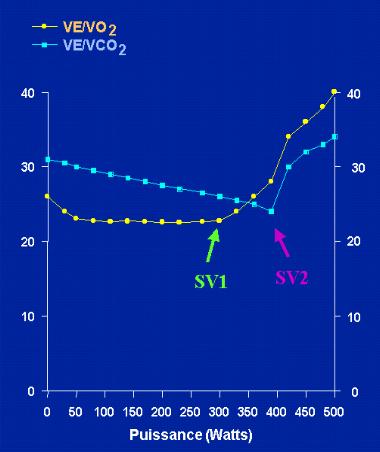

Comment

sont trouvés les seuils (il s'agit des seuils ventilatoires et non

des seuils lactiques)

Comment

sont trouvés les seuils (il s'agit des seuils ventilatoires et non

des seuils lactiques)

- La méthode de "Wasserman", est basée

sur les équivalents respiratoires en oxygène (VE/VO2) et

en dioxyde de carbone (VE/VCO2). Ces derniers sont le rapport de la ventilation

(l/min) sur la quantité d'O2 ou de CO2 échangée (l/min).

Pour déterminer SV1, on note l'élévation

du rapport VE/VO2 sans augmentation concomitante du rapport VE/VCO2.

Dans ces conditions, l'augmentation de VE/VO2, indique que l'élévation

de la ventilation (VE) pour éliminer le CO2 est disproportionnée

par rapport aux besoins de l'organisme en O2.

Pour déterminer SV2, on note l'élévation

du rapport VE/VCO2. On préférera utiliser cette méthode

à celle de Beaver, pour déterminer SV2.

Dans les deux cas, la lecture de la ventilation

(représentée par une cassure nette), nous aide à affiner

la détermination de ces seuils.

(extrait de http://physiomax.com.free.fr/les_seuils_ventilatoires____.htm)

On observe sur la courbe de la VO2 une

cassure de la pente. elle correspond à un seuil. je pense que le

graphique de gauche est "faux" en fait, ici au dessus de 300 watts

la VO2 semble augmenter plus vite que la puissance, ce qui indique une

baisse de puissance pour une un même rapport de quantité d'O2

consommée. Or c'est le contraire: quand on dépasse le seuil

aérobie anaérobie, le surcroît de puissance est fais

sans oxygène, le ration puissance/VO2 est donc augmenté(

puissance plus élevée que prévue): la courbe au lieu

d'augmenter de pente devrait au contraire tendre à diminuer (voir

l'image du haut de la page, c'est l'inverse. Je pense que si ce graphique

est juste, que le rendement baisse brutalement, peut être à

cause du surcroît d'énergie consommé par l'hyperventilation:

le type doit souffler comme un soufflet de forge. SV1

représenterait le "seuil d'adaptation ventilatoire".

Ce dernier est un bon indice de la capacité

endurante (aérobie) ou autrement dit de l'endurance maximale aérobie.

En travaillant au-dessus de SV1, on travaille efficacement son endurance.

Il sert aussi de référence pour ré-entraîner

certains malades (insuffisants cardiaques, diabétiques, asthmatiques,

...).

Chez un sportif "endurant", SV1 se situe au-delà

de 55 % de la VO2max.

SV2 représenterait le "seuil d'inadaptation

ventilatoire".

Ce dernier associé à la VO2max,

permet donc une meilleure conduite et un meilleur suivi de l'entraînement.

Ainsi, en travaillant au-dessus de SV2, on va pouvoir programmer des séances

de fractionnés ciblées sur la filière dite "anaérobie".

Chez un sportif, SV2 se situe au-delà de

80 % de la VO2max.

Apprentissage moteur.

on utilisera surtout les séances B1 pour s'enfoncer dans la

moelle épinière l'aptitude à ramer sans spalaflouche.

On ne fait jamais de B4 en plein hiver ça accentue les risques et

aussi les écarts thermiques.

la technique est la première des préoccupations

ramer correctement en sous cadence

optimiser la force

favoriser les conditions de perfectionnement ultérieur

Lorsque qu'on maîtrise la technique on se sent sur (notion de

certitude du bon geste)

on dépense la moins d'énergie possible (la FC est plus

basse à vitesse égale, et à puissance maxi on va plus

vite)

quand on est motivé, passionné, l'intérêt

permet d'assimiler, d'intégrer les notions qu'on apprend. apprendre

ne suffit pas, ça s'efface, apprendre plus intégrer rentre

dans le ciboulot.

Pour créer l'intérêt il faut rendre passionnant

l'aviron à ses émules. il ne faut pas mettre la pression

trot tôt sur les minimes, par exemple d'où la suppression

des championnats de benjamins et de minimes.

si on médite ça aide aussi, la

méditation de l'attention continue est consiste en effet a avoir

artificiellement un intérêt pour un sujet quel qu'il soit,

c'est utile pour rester concentré sur un sujet mais aussi pour s'y

intéresser réellement. Le sujet d'apprentissage du shiné

est tout simplement s'intéresser continuellement, comme si c'était

passionnant, à l'air qui rentre et qui sort de son bout du nez,

et ce durant 8 h/jour. Un des progrès les plus importants (gain

de près d'un km/heure) ont été permis par l'application

de la méditation shiné (appris dans un centre bouddhiste)

à la ramerie: je plafonnais à 14.2 km/h avec mon jullien,

de retour du monastère j'ai pu dépasser 15 km/h. sans la

méditation je n'aurait jamais eu un niveau acceptable et surtout

pas eu l'aptitude à corriger mes défauts. Pour les défauts

c'est la technique de "la vision pénétrante" qu'il faut utiliser

(conscience ouverte sans jugement: on constate tout ce qui se passe, sans

occultation, ça permet de constater ce qui serait inconscient sinon).

La méditation permet de ramer correctement alors qu'on apprend tout

seul, sans cela je pense que acquérir une ramerie correcte en autodidacte

est quasiment impossible. J'ajoute que la ramerie peut être "correcte"

mais restera encore insuffisante pour rivaliser au moins techniquement

avec le haut niveau. là il faut une prise en main, un entraîneur.

Habilité ouverte: football (on est à l'affût de

ce qui arrive)

habilité fermé (aviron: on rame

comme un sourd)

lire le bouquin de schmith "apprentissage moteur" des éditions

vigo (vérifier l'eaurtografe)

habilité discrète (tir à l'arc, tir de javelot:

il y a une préparation, un début, et une fin)

habilité sérielle (gymnastique: enchaînements de

séquences de mouvement)

habilité continue (l'aviron, bien que on pourrait décomposer

les mouvement, mais il n'en est pas ainsi chez le rameur confirmé)

Lorsqu'un rameur vient: se renseigner sur son passé sportif:

il peut avoir acquis des habilités favorables à l'aviron.

coordination de la natation et habilité à pousser dans l'eau

particulièrement favorable

En haut niveau, la manière de ramer est la carte de visite de

l'entraîneur qui a formé les rameurs.

étapes de l'apprentissage

connectivo verbale

durée entre une semaine et un mois: le gosse pense avec des mots

pour se dire ce qu'il doit faire pour avancer sans nécessairement

se baigner et avoir la honte.

il ne faut pas dire directement ce qu'il doit faire, mais lui faire

comprendre ce qui foire dans ce qu'il fait: c'est plus long au début

mais plus efficace ensuite: exemple "regarde ta hauteur de main, augmente

là, réduit là, qu'est ce qui se passe. croit tu que

tu va avoir l'équilibre si tu met tes mains comme cela...

Chez les minimes la capacité d'attention globale limitée

(cela se constate par une moins grande performance de la vision périphérique)

Il vaut mieux au début ne pas être trop pointilleux, cela

brusque les choses et peut ralentir à long terme la progression.

chez les minimes il faut pas les démotiver, l'aviron doit rester

ludique. il est important de leur faire lever du sol une barre (légère),

car cela donne une bonne idée de l'enchaînement jambes corps

bras à faire sur le bateau (ramer est faire des épaulés

horizontalement!)

En été il est bien de laisser tomber à l'eau les

gamins et même de les inviter à le faire: il sauront comment

remonter sur le bateaux est rentrer: c'est même le premier truc de

sécurité qu'il faudrait leur apprendre. en plus ils seraient

plus sur d'eux et donc apprennent sans se bloquer.

étape motrice

6 à 7 mois et parfois 1 ans

C'est la période d'intégration (2 à 3 fois par

semaine nécessaire)

Il faut suivre le rameur pour le corriger, il faut mettre en valeur

3 qualités pour un défaut, afin de ne pas le démotiver:

tu fais ça , c'est très bien, et puis t'a amélioré

ça, mais par contre regarde, il faudrait que tu corrige ça.

Les "loisirs" doivent disposer d'un matériel digne de

la compétition au niveau des réglages.

La ramerie est acquise, mais c'est aussi là que se fixe les

défauts et que les bateaux mal réglés peuvent être

désastreux. Il faut être aussi pointilleux, sinon plus sur

les bateaux des débutants que sur ceux de compétition:

il est absurde de faire ramer des débutant et des loisirs sur des

bateaux qu'on n'aimerait pas utiliser. qu'ils soient plus lourds ne fait

qu'une différence imperceptible de vitesse (il faut des repères

pour mesurer) mais la position et les sensations doivent être

les mêmes que sur un "vrai" bateau! Un bateau mal réglé

peut faire des tendinites ce qui signifie 6 mois d'arrêt, comme en

vélo, il y font attention à leur cales (tiens!

ça me rappelle le skiff bleu). C'est

les débutants et loisirs qui sont exposés à ce genre

de mésaventures qui sont du à des négligences. Un

rameur de compétition n'y est pas exposé, il ne ramera pas

sur un bateau mal réglé.

Les loisirs peuvent être motivé

et être de futurs compétiteurs. Il est courant de considérer

les loisirs comme des rameurs bas de gammes, des rameurs inférieurs.

en faisant ainsi on brise des motivations.

C'est à mon avis (et de l'avis de l'intervenant

aussi, du moins je crois) un des plus gros problèmes des clubs:

négliger le matériel des débutant, pire même

négliger aussi sur le plan social "les loisirs" comme si ils ne

"méritaient" pas un bateau correct, voir un enseignement digne d'un

potentiel compétiteur que peut devenir un loisir motivé.

Moi même a été sujet à

ce problème: en loisir dans un club je disposais de bateau d'entraînements

véga "ailes d'avions" dont les portants sont trop flexibles, et

empêchent l'intégration des sensations sur l'attaque et l'arrière:

un vieux Julien est infiniment mieux. Quand je parlais de "tenter la compète"

c'est tout juste si on n'en rigolait pas: "c'est impossible, tu es trop

vieux, ne rêve pas à ça". Ne peut t'on pas faire de

la compétition à tout âge? J'ai bien sentit qu'on me

regardait de haut. Si je n'avais pas connu l'APP je serais resté

un "loisir". Je vous conseille à vous loisirs de tenter l'expérience

de la compétition, même en ne faisant que 2 courses par an

c'est tout autre...

Pour ce qui est de la tendinite, voulant travailler

l'endurance (donc avoir cadence force suffisante) j'ai eu à cause

d'un bateau qui coulait d'un coté une tendinite en 20 minutes (la

seule de ma vie alors que je fais 3 heure de sport/jours depuis des années),

tendinite m'handicapant 6 mois et au tendon d'achille empêchant les

autres sports d'endurance: vélo, course et marche à pieds:

restait le kayak et taper sur un tam tam.

Les conséquence d'une tendinite sont telles

que si en course je me retrouve avec un tel bateau ça sera tant

pis: je ne forcerait pas.

Certains rameurs acquièrent des défauts

corrigeant des mauvais réglages: par exemple il ne fallait pas changer

l'excès de coiffe bâbords par ce qu'un tel y était

habitué et allait se planter sinon au championnat: ainsi durant

1 an un bateau de compète coulait tribord et il a fallu faire une

tête de rivière ainsi. Je n'ai pu résoudre tout cela

qu'en acquièrant un skiff personnel, très lourd mais sur

lequel je peut m'entraîner. Là c'est excusable (manque

de disponibilité matérielle). Des potentiels compétiteurs

excellents restent des débutant médiocres pour des cumuls

de détails comme cela...

Mon principal professeur à été

la montre cardio plus GPS, et un but à atteindre révélateur

de l'efficacité du geste: la vitesse la plus élevée

possible pour une même fréquence cardiaque. Puis aussi pouvoir

dépasser 15 km/h sans effort surhumains et sans faire des splalaflouch,

au delà de 15 km/h (sur un julien) le moindre défaut technique

rend l'effort saccadé et insoutenable). Les tracés du GPS

et les test d'ergo ont été des preuves de mes capacités

pour acquérir de l'espoir dans la compétition.

Actuellement je découvre l'intérêt

des transferts (voir le chapitre "habilités": transfert des cadences

lentes à élevées, et transferts inter-sports pour

la gestion des puissances d'entraînement. je transfert ainsi entre

le kayak (position assise droite), l'ergomètre (rythmes) , le vélo

(sensations cardiovasculaire et lactiques) la course à pieds (rythme

cardiaque) et l'aviron

étape autonome et automatismes acquis. 1 ans à 3 ans

le cerveau ne participe plus: le geste est automatisé est géré

par des raccourcis neuronaux dans la moelle épinière. Pour

effacer un défaut la seule solution est parfois d'interdire de faire

du bateau durant 6 mois. Les entraînements (musculation, endurance,

sont poursuivis dans d'autres sports). Si le geste est bien acquis, la

ramerie laisse la place totale au reste, on peut ramer alors comme une

machine en se consacrant entièrement à la gestion de l'effort.

pour ma part j'ai constaté des corrections

de défaut tenaces après les reprises suivant les retraites

au monastère ou en montagne, ou après la période hivernale.

maintenant je le sais, c'est le moment de travailler la technique est de

cumuler des exercices afin d'effacer les défaut de la période

précédente, ramer comme un boeuf pour se faire taper le coeur

tout de suite est le meilleur moyen d'attraper de nouveau défauts:

la première semaine de reprise bateau est de la technique d'abords.

à raison de 2 h/jour, je constate une

durée de 15 jours (soit 30 heures) pour revenir à l'automatisation

complète. les défaut alors nécessitant une nouvelle

période sans bateau

pour moi les progrès sont un aller retour

entre "étape motrice" et automatisme.

une autre méthode est de changer de bateau.

les réajustements font alors corriger des défaut sinon inconscients.

le cas typique est de changer de bordé les rameurs en pointe pour

les mettre en ligne.

Apprentissage d'habilités

Le transfert d'apprentissage:

être capable de ramer lentement et ensuite transférer

cela à la cadence de compétition.

on peut transférer des habilités telles que l'explosivité

des skat et les transférer au bateau (ou à défaut

à l'ergo) en alternant.

la phase de repos: moment privilégié pour fixer l'apprentissage:

dormir bien (on prépare mieux ses examens en dormant plus, pour

la technique de l'avironnement c'est pareil)

la méditation là encore est une

aide: si on médite le soir la vision pénétrante on

passe en revue sans modification des instants de la journée qui

resteraient sinon perdus dans l'inconscient. Je propose aussi l'exercice

suivant, au lieu de se concentrer sur sa respiration, tenter de se visualiser

en train de ramer (en y revivant et sans intervention de la pensée

verbale) et tenter de le faire continuellement sans distraction par d'autres

phénomènes mentaux.

Sur l'eau: ne pas hésiter à faire "les ponts" entre les

sensations présentes et celle vécues dans d'autres sports.

par

exemple sur l'attaque: rentrer sa pelle comme on rentre la pagaie en kayak...,

pousser sur ses jambes comme on envoie la purée sur une montée

en danseuse en vélo... tenir en équilibre sur de l'eau qui

bouge aussi bien que lorsqu'on cours sur la boue...

Courir sur la boue est un bon exercice d'équilibration qui profite

au bateau

!!! revenir toujours sur les bases essentielles de la technique

gamins en particulier: ne pas les saouler avec des explication abracadabrant,

explications courtes et essentielles

Il faut faire le feed-back: les commentaires sur la manière

de faire ce qu'on vient de demandé de faire doivent suivre.

Doit ont choisir entre

1 focalisation durant toute une séance sur un seul exercice?

(par exemple travailler le dégager)

2 mélanger aléatoirement les exercices?

la solution 2 est plus efficace à long terme

---intervention Dominique (thèmes de recherche à compléter)

facteurs de performance

Bonne technique, à la fois facteur de rendement et de compatibilité

des rameurs entre eux en bateaux long

processus énergétiques (20% anaérobie avec 80%

de base aérobie

Facteurs neuromusculaires: force coordination; faire faire 5 bond de

suite à des minimes pour évaluer l'importance du travail

à faire

facteurs biomécaniques: non modifiable, taille, longueur des

membres, et poids, modifiables: réglages de la barre de pieds, de

la hauteur de la barre de pieds, de l'angle d'attaque, de la longueur de

bras de levier, du rapport levier extérieur sur levier intérieur.

facteurs psychiques: tête de mule ou non, maniaque ou non, âme

de bourrin ou non, motivation.

diététique: pas aller manger chez maque-d'eau

optimisation des procédés d'entraînement

évolution des équipements

environnement

- social

-familial

-géographique

"système des facteurs de performance".

Technique

priorité chez les enfants

efficacité biomécanique

adaptabilité

stabilité

attention: on flingue souvent en deux saisons de jeunes rameurs en leur

mettant trop la pression.

les minimes ne doivent pas faire de la pointe (risque d'assymétrie)

Performances physiques

-force endurance aérobie

- capacité anaérobique lactique et alactique

- force de base (musculation travaillée à 60 progressif

vers 90% de charge type M1

- aptitude à la coordination

Tactique

-offensivité (envie de partir devant,

et manie de tirer plus dés qu'un bateau se met à vous rattraper)

- adaptabilité (aptitude à suivre le chef de nage, aptitude

à changer de méthode, etc.)

Facteur mentaux

- hiérarchie des motivations

- attitude (rigueur, respect des horaires, tête

de cochon ou pas)

- caractère

- volonté

- conscience

- confiance en soi

- autonomie

document sur la VO2. trouvé par moi même

sur internet

http://vo2max.chez.tiscali.fr/article.htm

1. Notion de VO 2 max et de seuil anaérobie.

La consommation maximale d'oxygène, ou VO2 max,

est une valeur fondamentale dans l'étude de la physiologie à

l'effort. Elle représente la quantité maximale d'oxygène

que l'organisme peut prélever dans l'air (par la respiration pulmonaire),

transporter ( par la circulation du sang ), et consommer ( par les muscles

) par unité de temps. Pour schématiser, plus cette valeur

sera élevé pour un individu plus il sera capable de maintenir

longtemps et à une vitesse élevé un effort ( endurance).

Elle est égale à environ 40 millilitres

par minute et par kilo chez l'homme et peut atteindre 70 à 90 ml/min/kg

chez l'athlète de haut niveau qui pratique un sport d'endurance

comme le marathon par exemple.

Le seuil anaérobie désigne le niveau

d'intensité de l'effort à partir duquel, si l'effort est

poursuivi et intensifié, on observe l'apparition d'acide lactique

dans le sang et l'augmentation de la production de gaz carbonique et donc

l'épuisement et l'arrêt de l'exercice : on dit que l'on est

dans le " rouge " au delà de la zone anaérobie. En endurance

le sportif devra s'efforcer de rester en deçà de cette zone.

2. Variation de la VO2 max.

Il faut savoir que la VO2 max est acquise pour une

bonne part dès la naissance, et n'est pas un champion de marathon

qui veut mais qui peut. La VO2 max ne peut s'améliorer que de l'ordre

de 20% pour un non sportif qui se met à un travail spécifique

de sa VO2max.

Nous sommes donc tous inégaux, mais tous capables

d'améliorer nos performances avec le travail, ce qui explique que

le marathon se court entre 2h 10 pour les meilleurs et 5h voir plus pour

les autres ; nous pouvons tous améliorer nos temps mais celui qui

court à 11 Km/h ne courra jamais à 19 Km/h.

En dehors de la génétique, d'autre facteurs

rentrent en jeu :

- L'âge : les valeurs les plus élevées

sont notées entre 18 et 25 ans, après 30 ans elles diminuent

régulièrement (0,8% par an) par diminution en outre de la

fréquence cardiaque maximale.

- Le sexe : en effet, la VO2 max est de 15 à

30 % plus élevée chez l'homme que chez la femme.

- L'entraînement : si celui-ci est bien conduit,

il peut l'augmenter considérablement. A l'inverse, un repos forcé,

pour une blessure par exemple, la diminue.

- La masse grasse : plus celle-ci est élevée,

moins la VO2 max le sera.

Dr BOMPARD Nicolas : médecin du sport.

dégénérescence de la race humaine: un

exemple chez les esquimaux trouvé dans la page

http://perso.wanadoo.fr/aemed/medsport.htm

________________________________________________

L'ENTREE DANS LA VIE

INACTIVE :

Les informations

précises recueillies à ce propos nous révèlent

que les activités physiques de nos ancêtres, à l'époque

du Paléolithique, suivaient un rythme hebdomadaire bien particulier

; les hommes chassaient d'un à quatre jours non consécutifs

par semaine, avec des journées de repos intercalées, alors

que les femmes s'adonnaient à la cueillette de végétaux

tous les 2-3 jours. Là ne s'arrêtaient pas leurs occupations

: il leur fallait aussi fabriquer des outils, surveiller les enfants, dont

le périmètre de jeu était très important et

dont estime que lors de leurs deux premières années ils étaient

portés sur pas moins de 1500 km. S'y ajoutait encore la découpe

du gibier, la préparation des vêtements, le transport de l'eau,

celui du bois pour le feu, et le déplacement des camps. Enfin les

danses, qui n'avaient rien de slows langoureux, constituaient la principale

activité récréative, plusieurs heures par nuit, plusieurs

nuits par semaine, ce qui fera certainement regretter à quelques-uns

de ne pas être nés à cette époque! Quoiqu'il

en soit, tout ceci représentait une sacrée dépense

calorique, qu'on sait relativement bien estimer. A titre d'illustration,

on considère que les Occidentaux ont actuellement une dépense

énergétique journalière totale qui équivaut

simplement au métabolisme de repos des hommes préhistoriques.

Cette nette réduction de la dépense explique sans doute l'augmentation

de l'adiposité et la perte de masse musculaire associées

à la sédentarité actuelle. Pour mieux caractériser

cette tendance à l'oisiveté générale, considérez

ce qui suit : pour qu'un Américain moyen arrive à approcher

la dépense énergétique totale des cueilleurs-chasseurs,

il devrait ajouter quotidiennement 17 calories par kg et par jour. Ceci

correspond à l'accomplissement de 17 km de course ou de 24 de marche

chaque jour.

Pour la première

fois dans toute l'Histoire de l'humanité, nous vivons dans une société

où ne sommes plus en mesure de nous confronter aux limites ultimes

de notre patrimoine génétique, on subit même une sorte

de "désadaptation" désastreuse, très voisine de celle

rencontrée par les champions au moment de leur retraite sportive.

A cet égard, le phénomène "Inuit" nous fournit de

précieuses informations. Un groupe de scientifiques a décidé

à la fin des années 60, de se livrer, tous les 10 ans pendant

30 ans, à une évaluation systématique des aptitudes

physiques d'un groupe à la fois important et représentatif

de cette ethnie (14). Trois séries de mesures furent ainsi obtenues,

en 1970, puis en 80 et en 90. Entretemps, la civilisation est arrivée

à eux, les soumettant à une sédentarisation et à

une occidentalisation radicales dont on a pu mesurer les conséquences

catastrophiques (voir le tableau). L'arrivée généralisée

des motoneiges, du mobilier de cuisine et du chauffage central s'est accompagnée,

en l'espace de deux décennies, d'une prise de masse grasse, d'une

diminution de la force et d'une chute de VO2 Max. La supériorité

qu'ils manifestaient par rapport aux Américains, en 1970, sur le

plan physique, est déjà bien moins évidente en 1990,

même si un petit écart subsiste encore. On peut penser que

le même phénomène ayant touché les populations

occidentales avec l'avènement du monde industriel, il est fort possible

que les recommandations actuelles, concernant le niveau d'activité

physique souhaitable, soit une sorte de consensus mou imposé par

l'indolence ambiante. CORDAIN n'hésite en tout cas pas à

écrire : "D'un point de vue évolutionniste, c'est le mode

de vie sédentaire des pays riches de l'époque contemporaine

qui constitue un extrème, pas celui qui a prévalu pour l'Homme

depuis nos origines jusqu'à l'ère industrielle." L'essor

de sports extrèmes comme le triathlon constituerait alors une sorte

de retour aux sources...

TABLEAU :

Evolution des aptitudes physiologiques des Inuits entre 1970 et 1990 (14)

.

Variables et âge

des sujets Hommes

| Puissance maximale

aérobie moyenne (ml.mn.kg) |

années69/70 |

79/80 |

89/90 |

| 20-29 ans |

58.4 |

53.2 |

51.1 |

| 30-39 ans |

55.5 |

47.6 |

46.0 |

| 40-49 ans |

51.6 |

45.1 |

41.5 |

| 50-59 ans |

41.6 |

38.6 |

35.2 |

| 60-69 ans |

37.9 |

34.7 |

33.9 |

On note que les

quadragénaires de 1970 possèdaient, en moyenne, une VO2 Max

supérieure à celle mesurée en 1990 chez les représentants

de la tranche d'âge 20-29 ans. Chez ces individus colonisés,

la diminution de la puissance maximale aérobie liée à

ce changement sociologique dépasse de loin la baisse inéluctable

imputable à l'âge. Le même constat peut être établi

à partir des chiffres relevés chez les femmes (non représentés

ici).

UNE AFFAIRE D'ADAPTATION

AU NEANT :

On a vu que, si

on se réfère aux recommandations de l'ACSM, il suffit d'effectuer

30 mn de marche à 5 km/h afin de rester en bonne santé. Cette

activité correspond, pour un individu "standart" de 70 kg, à

une dépense de 150 kcal, qui s'ajoutent aux 615 calories dont on

considère qu'elles représentent une bonne estimation du coût

de l'ensemble des actitivés ménagères et modérées

de la journée (4). Ce total représente alors une dépense

de l'ordre de 11 kcal/kg.j, ce qui reste bien en-deçà des

estimations proposées pour certaines ethnies comme les Ache (20

kcal/kg.j), et sans doute aussi de la dépense journalière

de nos ancêtres de l'Âge de Pierre, qui a fortement façonné

notre patrimoine héréditaire.

Les chiffres plus élevés

proposés par PAFFENBARGER, dans le cadre de ses travaux sur les

dockers,

font état d'une dépense de 9000 calories par semaine, chiffre

englobant l'activité professionnelle et le sport. Pour notre homme

de 70 kg, ces données représentent 137 kcal/kg par semaine

(25 km de course par jour), ce qui correspond exactement aux chiffres avancés

pour les ethnies de chasseurs-cueilleurs (4). Troublant, non?

Un point essentiel,

toutefois, distingue le mode d'exercice de nos ancêtres du nôtre

: Si on se réfère aux critères modernes d'entraînement,

il manque l'efficacité, dans le sens où on l'entend aujourd'hui.

L'essentiel du travail fourni par les hommes préhistoriques consistait

en effet en un très gros volume d'exercices effectués à

faible intensité, pour employer la terminologie en vigueur. Or,

on sait bien qu'on ne devient pas forcément mieux adapté

à l'effort en se contentant d'exercices à faible allure.

On peut donc donc considérer que le bénéfice retiré

du sport peut être comparable si on accroît l'intensité

des exercices et qu'on y consacre moins de temps

image:

sur chaque palier on note la puissance lue en fonction de la FC

image:

sur chaque palier on note la puissance lue en fonction de la FC

image:

en rouge le CO2 rejeté, en Bleu l'O2 consommé

image:

en rouge le CO2 rejeté, en Bleu l'O2 consommé

Comment

sont trouvés les seuils (il s'agit des seuils ventilatoires et non

des seuils lactiques)

Comment

sont trouvés les seuils (il s'agit des seuils ventilatoires et non

des seuils lactiques)